普段、節目の行事で神社やお寺にお参り行くのですが、最近は、パワースポットや歴史巡りで訪れる人も増えています。

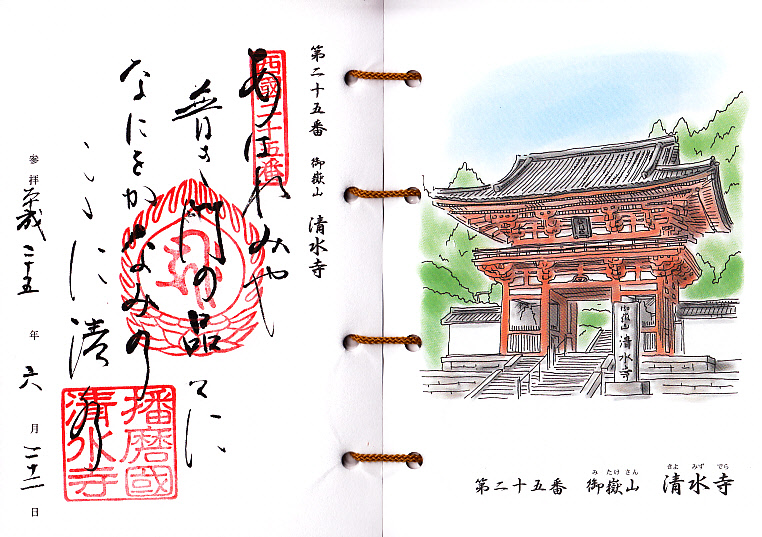

神社やお寺をお参りした後、その証としていただくのが「御朱印」です。

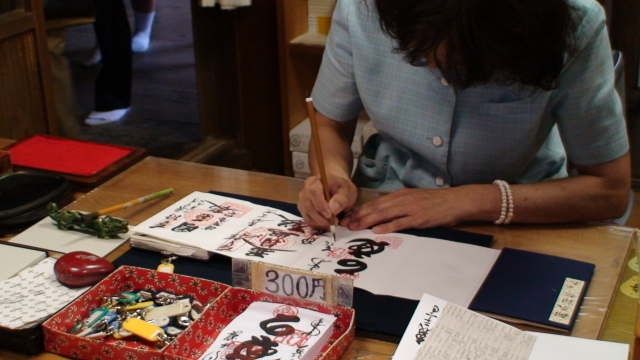

御朱印は、お参りした証となる手書きの印のことで、筆文字と朱色の印からなっています。

参拝を楽しむ事に加え、同じものが二つとない御朱印を頂く楽しみもあり、神社・仏閣巡りがよりいっそう楽しくなります。

御朱印は手書きで美術的にも素晴らしく御朱印ガールが急増!

最近の御朱印ブームで、神社やお寺を巡り御朱印を集める「御朱印ガールやボーイ」という言葉も流行ってきました。

手書きの筆の美しさと朱色の印がマッチングし、美術的にも素晴らしさが受けています。

今では、御朱印帳専門店も出てきて、御朱印巡りは趣味としても確立してきてるようです。

ただ、御朱印は神社への参拝(さんぱい)やお寺への参詣(さんけい)の証しとして頂くものなので、ただのスタンプではないということを認識しておきましょう。

神社や寺院において、主に参拝者向けに押印される印章、およびその印影で、「記念スタンプ」とは違い、寺社の職員や僧侶、神職、氏子などが押印する。

単に印を押すだけでなく、その下に墨書で寺社名や参拝日などが書かれ、その墨書も含めて「朱印」と呼ばれ、敬称として御朱印(ごしゅいん)とも呼ばれる。

近年では寺社名や本尊を墨書せずに、寺社名や本尊の入った印章(スタンプ)を押す、あらかじめ書き置きした別紙、墨書を複写した別紙を、渡されるもしくは貼り付けられる寺社もある。

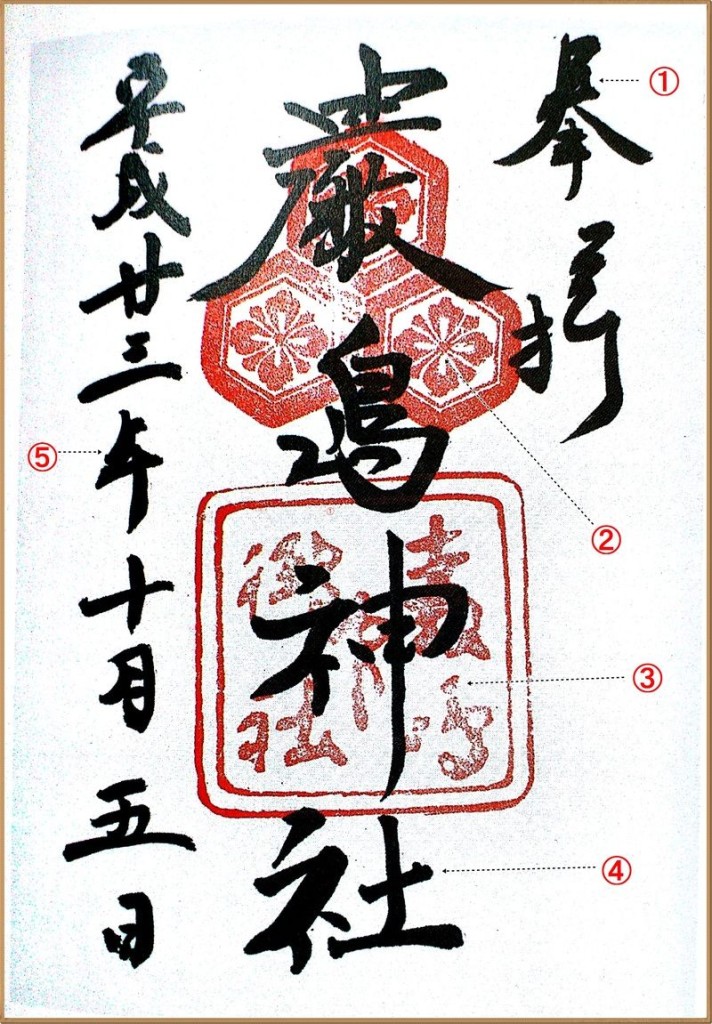

御朱印の見方!社寺で特徴が異なります

神社の場合

神社の御朱印は、名称が分かりやすいことと、御朱印は一つから二つが殆どです。

御朱印も比較的シンプルで、神社によっては朱色以外の印を押したものもあります。

植物や動物・鳥・縁起物などを模した朱印の神社もあって、御朱印巡りを楽しませてくれます。

①「奉拝」意味は、謹んで拝します

②神紋

③神社の名称の印

④神社の名称

⑤参拝して頂いた年月日

お寺の場合

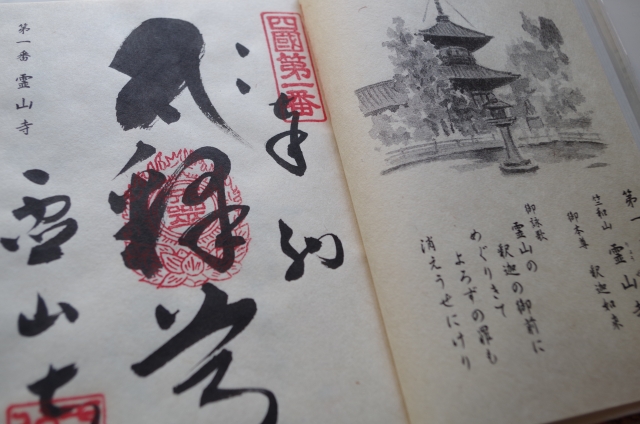

お寺の場合は、だいたい3箇所以上に御朱印が押されている所が多く、印は右上・真中・左下にあります。

寺院の特徴は、中央の御本尊の名称書きに御本尊をあらわす御宝印が押されています。

印は、古い漢字の書体や古代インド文字で仏様を表す「凡字」が多く使われています。

参拝して御朱印を集める旅は、もともと霊場を巡ることから始まったと言われ、御朱印には何番目の礼所であるかが記されています。

①「奉拝」意味は、謹んで拝します

②参拝して頂いた年月日

③霊所の札所の場合は番号印、札所でない場合は山号印

④御本尊を示す凡字や三宝印・御宝印

⑤御本尊や御堂の名称

⑥お寺の名称

⑦普通四角い朱印が多く、院名を刻んでいる

社寺によっては、複数の御朱印があります!

お寺では、祀られる仏様ごとに御朱印があったり、その期間だけ限定の参拝で御朱印をお出ししたりする事もあります。

御朱印には、言葉や「御詠歌」を書いて下さるお寺もあり、お寺ごとに内容も違っていますので、それも楽しみの一つです。

仏教の教えを五・七・五・七・七の和歌と成し、旋律=曲に乗せて唱えるもの。

日本仏教において平安時代より伝わる宗教的伝統芸能の一つである。五七調あるいは七五調の詞に曲をつけたものを「和讃」(わさん)と呼び、広い意味では両者を併せて「ご詠歌」として扱う。

上記は、兵庫県加東市の清水寺(きよみずでら)御詠歌で、このように書かれています。

「あはれみや 普き門の 品々に なにをかなみの ここに清水」

この御詠歌の意味には、「観音さまはあわれみの心で、迷い苦しんでいる私たちを救い導いてくださることが、観音経(法華経普門品)にも述べられています。野山を越えて清水寺にやってこられたのも、観音さまのおかげでしょう」ということになります。

社寺に複数の御朱印が有る場合、仏様ごとに参拝しているのであれば、複数の御朱印を頂くのは問題ありません。

特に、遠くで二回も来るのが難しい場合などは、複数頂戴していたほうが良いのですが、また来ることが出来るのでしたら、御朱印の数だけ参拝ごとに一枚ずつ頂くほうが、仏様も「また来てくれましたね」とお声をかけて頂けるのではないかと思います。

御朱印を頂く際のマナー

御朱印を頂くのは参拝後

参拝もせず御朱印だけを集めるのはNGです。

御朱印は、お参りしたという証ですので、御朱印所に頂に行くのは必ず参拝後にしましょう。

御朱印を頂く場所は、神社では社務所や御朱印授与所・お札やお守りの授与所、お寺では寺務所・納経所・拝観受付所など社寺によってまちまちです又、小さな社寺によっては御朱印の用意がされていないところもありますので、どこで貰えるのか分からない場合は、係りの方に聞いてみるのが早いです。

浄土真宗など、宗派によっては御朱印がありませんので注意が必要です。

御朱印を頂くお声かけと準備

御朱印を頂くのが初めてだと、どのように頼べば良いのか分からない人もいると思います。

By: Ryohei Noda

By: Ryohei Noda大きく有名な社寺には、たいてい御朱印専門の係りの方がいますので、変にかしこまらなくても「御朱印が欲しいのですが」や「御朱印を頂けますか」など普通のお声かけで問題ありません。

複数の御朱印が頂ける所であれば、頂ける御朱印が壁に張り出されていたりしますので、欲しい御朱印をお願いしましょう。

その際、御朱印帳は後朱印が欲しいページを開いてお渡しします(マナーです)。

御朱印代(初穂料)は、出来るだけお釣りが出ないよう、小銭をあらかじめ用意して置くのがベターです。

沢山の方がおみえるになと、釣銭が足りなくなってしまうこともあり、ましてや一万円や5千円札などの支払いはなるべく避けましょう。

御朱印代(初穂料)は、社寺によって違いますが300円~500円程度で、金額が張り出されて決まっている場合はその金額を納めます。

質問は御朱印を頂いたあとで!

込んでいる場合や目の前でなく場所を変えて書いて下さることもありますので、御朱印をお願いしたら出来上がるまで静かに待っていましょう。

込んでいる場合などは、同じ御朱印帳もあったりなど他の人のものと間違えやすいので、名前を書いたり自分のものが直ぐわかるような目印などオリジナルなものにすると良いですね。

御朱印が出来上がったら、しっかりと御朱印帳を両手で受けとって、その後にお話を聞いたり有れば質問をしてみましょう。

御朱印帳のカバーや入れる袋が有ると便利

御朱印帳は、カバンやバッグなどに入れていると擦れたり汚れたりしてしまいますので、透明なビニールカバーを掛けたり柔らかな手提げ布袋などに入れて持ち運ぶと痛みにくく便利です。

御朱印帳の選び方

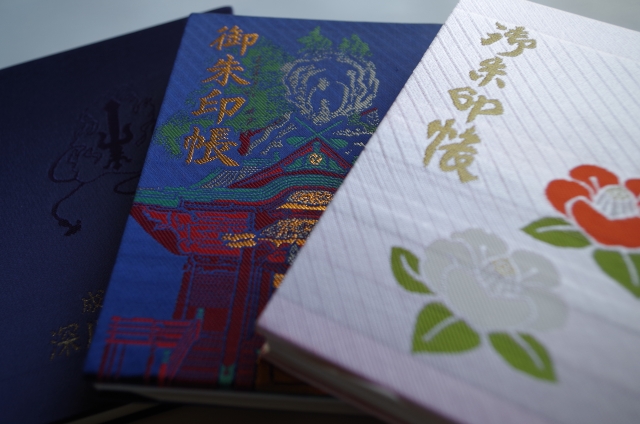

御朱印帳は、社寺のオリジナルやアマゾンなど通販で購入できるものなど、手に入れる方法は沢山あります。

社寺のオリジナルのものはそこでしか手に入りませんし、その神社仏閣の特徴を凝らしたものが多く、最近では御朱印ブームに乗ってリニューアルしたり、新しくオリジナルを作るところが相次いでいます。

通販なら、自分の気に入ったカバーや大きさの御朱印帳が選べます。

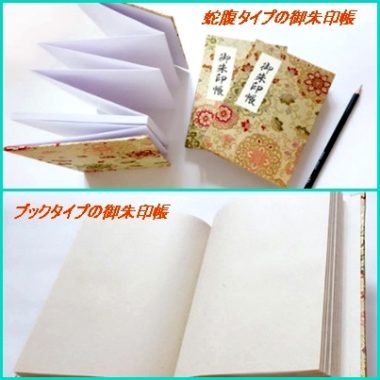

通販の良いところは、表紙やサイズ・ページ数・「蛇腹タイプ」や見開きの「ブックタイプ」紐で綴じた「和綴じタイプ」など自分の希望のものを目で見て購入できるところです。

蛇腹タイプの特徴

- 広げて多くの御朱印が見れる。

- 表裏の両面に御朱印がいただける。

- 水平になるので書く方も書きやすい。

- 最初のページより参拝した順に御朱印がいただける。

- 広がりやすいので、持ち運ぶ場合はブックカバーが必要。

- まれに両面書きの場合、裏面に黒墨が写る場合もありますので、購入前に確かめておくか又は、片面だけに書いてもらうと良いです。

ブックタイプの特徴

- 本と同じタイプなので、広がらず持ち運びに便利です。

- 両面書きが可能。

- 本綴じなので、書く方は蛇腹タイプに比べて書きにくい。

- 両面書きの場合、蛇腹タイプと同様で黒墨が写る場合もあります。

和綴じタイプ

- ブックタイプを紐で綴じたもの。

- 紐を外して、御朱印の順番を変えられるというメリットがあります。

個人的には、蛇腹タイプが気に入っていますが、どれが良いと言うことはありませんのでご自分が思うほうで良いと思います。

サイズは、大きいページだと御詠歌などを書いて頂くのも良いですし、何より文字を大きくて書いて頂けるので見ごたえがあります。

ただ、持ち運びには小さめの方が便利です。

御朱印帳のサイズは、縦16cm~18cm×横11cm~12cmが一般的です。

御朱印帳の保管場所

さて、御朱印帳の保管場所ですが、一般には「神棚」に置いておくのが良いとされています。

さて、御朱印帳の保管場所ですが、一般には「神棚」に置いておくのが良いとされています。

でも実際のところ、神棚が無い家庭も多いのはずです。

また、神棚があっても御朱印帳が増えてくると置けない場合もあります。

そんな場合は、ご自分でオリジナルな保管箱を作って見るのも楽しいかも知れません。

御朱印帳はただのスタンプ帳ではなく、苦労して参拝した歴史帳でもあるので保管や扱いは丁寧に心がけたいですね。

できれば、腐食に強く防虫効果があり湿度が一定のものの保管箱が、御朱印帳は長く保てます。

その保管状態に叶うのが桐箱の保管箱で、人気も高く、引き出し式のものは使い勝手が大変良く整理もしやすいです。

まとめ

日本の文化や美術を手軽に楽しむ方法として、御朱印めぐりが注目を集めています。手書きの美しい御朱印は、御朱印ガールと呼ばれる愛好者たちの間で人気急上昇中です。

社寺ごとに異なる特徴があり、神社とお寺ではその見方が異なります。神社の場合は○○、お寺の場合は○○といった違いを知っておくことが大切です。

また、社寺によっては複数の御朱印が用意されていることもあります。御朱印を頂く際のマナーも知っておきましょう。

御朱印を頂くのは参拝後であり、お声かけと準備が必要です。また、質問は御朱印を頂いた後にするのが適切です。

御朱印帳を便利に使うためには、カバーや袋の準備も大切です。

御朱印帳の選び方もポイントです。

蛇腹タイプ、ブックタイプ、和綴じタイプなど、さまざまな種類がありますので自分の好みや用途に合ったものを選びましょう。

最後に、御朱印帳の保管場所も考えておくことで、思い出が長く残るでしょう。

御朱印めぐりを通じて、日本の歴史と美を堪能しましょう。

御朱印に関するおすすめ参考図書

私が参考にする、参拝から御朱印のいただき方やマナーなどがこの一冊でまる分かりです。

わかりやすく丁寧に書かれており、初心者には打ってつけの本となっています。

オールカラーの写真やかわいいイラストもあって、読みやすく疑問にも答えてくれます。

二つ目におすすめなのが、こちらの本です。

アート的に珍しい御朱印を厳選して掲載されており、見ているだけで集めたくなるものばかりです。

東日本と西日本の社寺が章によって分かれ、分類されているので見やすくなっています。

そして、最後に前作の続編となるこちら。

わざわざ訪れても欲しくなる、日本全国の芸術的な御朱印をカラー写真でしかも分かりやすい説明付。

美しく、珍しく、凄い御朱印が掲載された全作も大変人気でしたが、第壱集 増補改訂版もそれ以上にパワーアップした内容です。