宮崎駿監督のジブリー作品以外のアニメで、興行収入が初めて100億円を突破し、10月中旬には150億円を越える記録的なヒットの日本長編アニメーション映画「君の名は」。

今回の「君の名は」の大ヒットにはSNSによる口コミの力が大きく、見てよかったという感想が多く載せられたため映画館に足を運んだという人が多数です。

実際に、映画のストーリーやバックに流れるRADWIMPSの曲もよく、又コンピューターグラフィックによる風景がとても美しく、そして舞台となった場所が実物とリンクされており、聖地巡礼と称して多くのファンが訪ねています。

その中の二人の主人公のひとり、宮水三葉(みつば)が巫女として神社を支え住むのが「宮水神社」です。

出典:http://www.kiminona.com/index.html

出典:http://www.kiminona.com/index.html

「宮水神社」とされる聖地の神社が二つあり、その一つが「飛騨山王宮・日枝(ひえ)神社」で、もう一つが「気多若宮神社(けたわかみやじんじゃ)」ではないかと言われています。

この、二つの神社はどんな神社なのでしょうか?詳しくご紹介していきます。

宮水三葉の実家「宮水神社」そのモデル神社はどちら?鳥居で検証

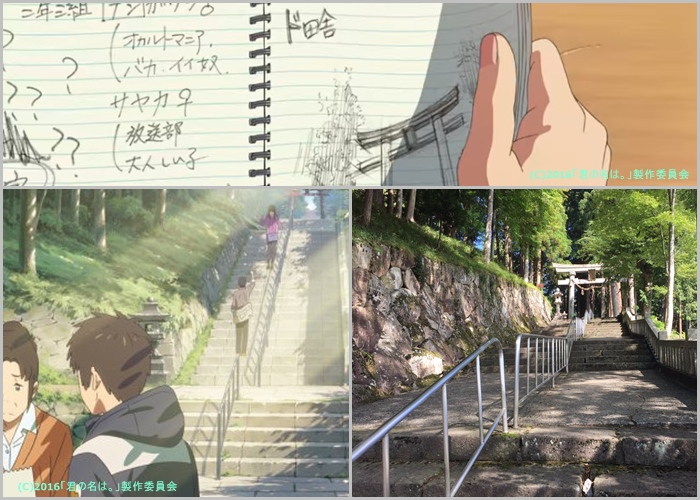

映画内での「宮水神社」は、岐阜県の飛騨の山奥にある糸守(いともり)町にありますが、そのモデルになった神社が岐阜県高山市の「飛騨山王宮・日枝(ひえ)神社」ではないかと言われています。

出典:http://www.kiminona.com/index.html

出典:http://www.kiminona.com/index.html

上は「宮水神社」の朱色の鳥居で、下は実在する「飛騨山王宮・日枝神社」の鳥居です。

http://kashiwade.net/

http://kashiwade.net/

二つを比べると朱色と木造りは似ていますが、鳥居の種類が若干異なっています。

<鳥居の種類>は、大きく分けると2種類の形式があります。

★神明系鳥居(しんめいけいとりい)

特徴:鳥居最上部の笠木が一本で、直角と直線を主流とした形。

★明神系鳥居(みょうじんけいとりい)

特徴:鳥居最上部が笠木と島木の二層からなり、笠木の両端に反りのある流れるような形で、中央の額束(がくつか)には社名が書かれています。

「宮水神社」の鳥居は、最上部の笠木と島木(笠木の下の木)に反りがあるように見えるので、明神鳥居(明神系)の種類のようです。

一方、「飛騨山王宮・日枝神社」は柱に袖柱が付属する両部鳥居(明神系)です。

また、もう一つ「宮水神社」ではないかと言われている神社が、岐阜県飛騨市にある「気多若宮神社(けたわかみやじんじゃ)」です。

「気多若宮神社」の鳥居は、木製でなく石製の石鳥居で、鳥居上部の笠木とその下の島木が上に反って見えるので明神鳥居(明神系)という種類の鳥居です。

この鳥居も石製という部分では似ていませんが、左右に灯篭がある部分においては似ていると言えます。

朱色で木鳥居の「飛騨山王宮・日枝神社」と左右に灯篭がある石鳥居の「気多若宮神社」の二つを足した鳥居が、「宮水神社」の鳥居ではないかと思われます。

この事から考えれば両神社共に、三葉の住む「宮水神社」の聖地であると言えるかも知れません。

飛騨山王宮・日枝神社は日本三大美祭のひとつ春の「高山祭」の氏神様

出典:http://kashiwade.net/

出典:http://kashiwade.net/

岐阜県高山市にある「日枝神社(ひえじんじゃ」は、JR高山本線高山駅を下車し徒歩20分程、高山城跡がある石光山(現在の高山市片野地内)の麓にどっしりと構えています。

別名が「飛騨山王宮・日枝神社」と言われ、主祭神である大山咋神(おおやまくいのかみ)を祀る神社で、高山市の高山城下町南半分(宮川以南)の氏神でもあります。

そして、宮川以北の氏神は「櫻山八幡宮」です。

高山市民や氏子数2700戸から尊崇を集める「日枝神社(ひえじんじゃ」は「山王さま」とも呼ばれ親しまれています。

1141年(永治元年)に、三仏寺城の城主である飛騨守時輔朝臣が、狩にて一匹の老狼を見つけ矢で射たが当たらずに矢は大杉に刺さっていました。

これは、大山咋神(おおやまくいのかみ)様が神の使いである老狼をお救いになったのだろうと神の存在を感じ、近江国よりお城の鎮護神として日吉大神を勧請したことが「日枝神社」の始まりです。

その後、1181年(養和元年)の1月に源義仲に敗北し三仏寺城は落城し、「日枝神社」も兵火によって焼失した。

しかし、御神体は無事であったため片野村杉ヶ平に移され、村人の力により社殿が再興されて片野村の産土神として祀られました。

1586年(天正13年)に、豊臣秀吉の命により金森長近は飛騨国に入り国内平定後、翌年天神山(現在の城山)に高山城を築き、1605年(慶長10年)には、片野より「日枝神社」を高山城に奉還して鎮護神としました。

<拝殿>

出典:http://blog.livedoor.jp/genneigennjitu2005/

出典:http://blog.livedoor.jp/genneigennjitu2005/

1692年(元禄5年)に、飛騨国は徳川幕府の直轄となり高山城は廃城となるが、高山陣屋(飛騨郡代)の鎮護神とし「山王権現宮」と呼ばれ尊崇された。

明治に入り、神仏分離により「日枝神社」に改称され、昭和には郷社から県社となる。

1935年(昭和10年)、豪雨により裏山が崩壊し本殿が倒壊するも、1938年(昭和13年)に再建されました。

「飛騨山王宮・日枝神社」は、主祭神である大山咋神がもともと比叡山の山の神で延暦寺の鎮護神でもあり、その後山王権現と呼ばれ、開運・諸産業繁栄・家系繁栄・厄除けのご利益があり、飛騨の清々しい空気と境内に入れば自然と心の落ち着きを感じさせるパワースポットです。

日枝神社の祭神

| 主祭神 | 大山咋神(おおやまくいのかみ) |

| 末社祭神 | 天満神社:菅原道真公(スガワラミチザネコウ) |

| 末社祭神 | 稲荷神社:倉稲魂神(ウガノミタマノカミ) |

| 末社祭神 | 恵比寿神社:八重事代主神(ヤエコトシロヌシノカミ) |

| 末社祭神 | 富士神社:木花開耶比売(コノハナサクヤヒメ) |

| 末社祭神 | 金毘羅神社:大物主神(オオモノヌシノカミ) |

| 末社祭神 | 産土神社:高皇産霊神(タカミムスビノカミ) |

| 末社祭神 | 産土神社:神皇産霊神(カミムスビノカミ) |

| 末社祭神 | 神明神社:天照大神(アマテラスオオミカミ) |

大山咋神の使いとされる老狼を守った御神木が日枝神社の大杉

飛騨守時輔朝臣が、狩にて一匹の老狼を見つけ矢で射たが当たらずに矢は大杉に刺さった。

大山咋神(おおやまくいのかみ)様の使いとされる老狼を避け、この矢の刺さった「日枝神社の大杉」が御神木として境内に鎮座します。

県指定天然記念物である「日枝神社の大杉」は、拝殿に向かって右にあり幹周7m、高さ43m、樹齢1000年といわれ、金森長近により高山城の守護神として奉還され現在の場所にありますが、過去に幾度か落雷に遭いましたが樹は健康的に育っています。

<日枝神社の大杉>

出典:http://www.tree-flower.jp/

出典:http://www.tree-flower.jp/

日枝神社御旅所は良い気充満のパワースポット

日枝神社と関係性の高い観光名所が、春の高山祭の日枝神社の御旅所(おたびしょ)です。

高山市の高山陣屋の隣で、赤い中橋の橋のたもとにあり、JR高山駅から中橋までは約6分、そこから日枝神社まで歩いても7~8分の距離です。

御旅所とは、神社の祭礼において神様(一般には神体を乗せた神輿)が巡幸の途中で休憩や宿泊をする場所です。

この場所には、神社や祭神にまつわる場所や氏子地域にとって重要な場所が選ばれるので、御旅所周辺には良い気が充満しており、パワースポットとしても人気の高い所です。

<日枝神社御旅所>

毎年開催の高山祭!豪華絢爛で美しい屋台の競演は外国人も歓喜

岐阜県高山市で毎年開催される※「高山祭(たかやままつり)」は、京都市の祇園祭や埼玉県秩父市の秩父夜祭と並んで日本三大美祭の一つと言われています。

※高山祭(たかやままつり):高山市を南北に分け南が日枝神社例祭「春の山王祭」(4月14~15日)と北の櫻山八幡宮例祭「秋の八幡祭」(10月9~10日)を合わせた総称。

また、美しく装飾された屋台「山車」が曳(ひ)き出されるため、京都市の祇園祭や滋賀県長浜市の長浜曳山祭と並ぶ日本三大山車祭でもあります。

高山祭の始まりは、1586年(天正14年)から1692年(元禄5年)頃で、1721年(享保6年)に江戸の屋台は禁止されたが、高山での屋台は残り、三代将軍徳川家光の頃は、3年に一度山王祭礼が催されたと言われています。

現在の高山祭は、春と秋の2回行われますが、屋台や開催場所などの違いはあれ、共通する点が多いのでどちらに訪れても高山祭の雰囲気は変わらず、十分満足できるお祭です。

日枝神社例祭「春の山王祭」

日枝神社の例祭・「春の山王祭」は旧高山城下町南部の氏神様として桜が満開となる時期に行われ、豪華絢爛な屋台12台が安川通りの南側・上町を舞台に曳(ひ)き揃(そろ)えられ、桜と相まって屋台の美しさと3台のからくり奉納で、日本人ならず観光の外国人も歓喜を上げるほど素晴らしい。

御巡幸や夜祭も必見です!

出典:http://www.qkamura.or.jp/norikura/

出典:http://www.qkamura.or.jp/norikura/

高山祭で使用される「高山祭屋台」は「動く陽明門」とも呼ばれ1960年6月9日に重要有形民俗文化財に指定され、1979年2月3日には「高山祭の屋台行事」も重要無形民俗文化財に指定されました。

「屋台」とは高山地方中部では、「山車」のことを指します。

【屋台】の歴史と造り

文化・文政(ぶんかぶんせい)1804~1830のころ、舶来の織物や材料をふんだんに使い、彫刻の名人を抱え、莫大な財力を投じて屋台30台をつくった。その後保存と修理に努めて、いまは春祭12台、秋祭11台が曳(ひ)き出される。

四輪の台車の上に三段重ねの屋台を構えたもので、上段は4本柱に切妻屋根をかけ、中段には氈(せん)を巡らし、黒漆で全体を塗って金色の金具が打ち付けてある。上段には各町内で趣向を凝らした人形を設け、下の台の中で綱によって操作して踊りをさせるものもある。

当日は、神輿(みこし)の渡御(とぎょ)に続いてこの屋台を繰り出し、囃子(はやし)につれて市中を練る。この行事は、国の重要無形民俗文化財の指定を受けており、代表的な屋台は屋台会館に展示され、観覧することができる。byコトバンク

<春の山王祭・からくり奉納>

高山の屋台の魅力は、何といっても総力をあげて匠の手で施された豪華絢爛な装飾で、重い屋台を方向回転させる車輪の「戻し車」は高山ならではの仕組みとなっています。

また、祭囃子(はやし)に合わせて動く巧みな仕掛けの「屋台からくり奉納」は、一見の価値があるほど見事です。

| 屋台名 | 特徴 |

|---|---|

| 神楽台(かぐらたい) | 屋台行列の先頭で屋台囃子(やたいばやし)を奏でる |

| 三番叟(さんばそう) | 三番叟(能・謡曲)のからくり人形 |

| 麒麟台(きりんたい) | 飛騨の名工谷口与鹿(たにぐちよろく)による唐子(からこ)遊びの彫刻 |

| 石橋台(しゃっきょうたい) | 石橋(長唄)のからくり人形 |

| 鳳凰台(ほうおうたい) | 麒麟の彫刻、屋根の鉾(ほこ) |

| 五台山(ごたいさん) | 円山応挙(まるやまおうきょ)が下絵を描いた刺繍幕、獅子の彫刻 |

| 恵比須台(えびすたい) | 谷口与鹿による手長、足長などの彫刻 |

| 龍神台(りゅうじんたい) | 龍神(謡曲)の舞のからくり人形 |

| 崑崗台(こんこうたい) | 屋根の金幣(きんぺい)、金塊(きんかい)を表したかぶら形の宝珠 |

| 琴高台(きんこうたい) | 中段に鯉の彫刻、鯉の刺繍幕 |

| 大国台(だいこくたい) | 屋根が揺れやすい構造、正面に出入口あり |

| 青龍台(せいりゅうたい) | 入母屋造りの屋根、金森家家紋の梅鉢紋金具(うめばちもんかなぐ) |

櫻山八幡宮例祭「秋の八幡祭」

出典:http://heyhey.hida-ch.com/

出典:http://heyhey.hida-ch.com/旧高山城の下町北部の氏神様である桜山八幡宮の例祭「秋の八幡祭」で、闘鶏楽や裃姿など時代装束に身を包んだ大行列が町を巡る御神幸が行われます。

素晴らしい、からくり奉納も行われます。

「屋台」は、各町内の屋台蔵に保管されており、高山祭の時、屋台蔵から搬出し高山市内を練り歩きます。

「屋台」の装飾は、重要な文化財に当たるため雨などの場合は、屋台蔵から引き出されず待機となる。

出典:http://rubeusu-trend.com/

出典:http://rubeusu-trend.com/秋の執り行なわれる八幡祭の屋台は11台、櫻山八幡神社の境内にある「高山祭屋台会館」に年3回4台ずつ交代で展示し、お祭の期間以外には一般客に公開されます。

| 屋台名 | 特徴 |

|---|---|

| 神楽台(かぐらたい) | 屋台行列の先頭で屋台囃子(やたいばやし)を奏でる |

| 布袋台(ほていたい) | 布袋と唐子(からこ)のからくり人形 |

| 金鳳台(きんぽうたい) | 初期の屋台の風格をもつ形態美 |

| 大八台(だいはちたい) | 大八車三輪、屋根の前後に大金幣束(きんぺいそく) |

| 鳩峯車(きゅうほうしゃ) | 綴錦織(つづれにしきおり)の胴幕、見送幕 |

| 神馬台(じんまたい) | 神馬の人形、胴幕に般若の大きい刺繍 |

| 仙人台(せんにんたい) | 唐破風(からはふ)の屋根、仙人の人形 |

| 行神台(ぎょうじんたい) | 正面に出入口あり、行神の人形 |

| 宝珠台(ほうじゅたい) | 屋根に1対の大亀、水煙つき宝珠3個を飾る |

| 豊明台(ほうめいたい) | 外側に御所車がつく、多様な装飾 |

| 鳳凰台(ほうおうたい) | 谷口与鹿(たにぐちよろく)が彫った獅子の大彫刻 |

高山祭の豪華絢爛な屋台の美を見てみましょう!(動画)

<高山祭:日枝神社例祭「春の山王祭」>

<高山祭:櫻山八幡宮例祭「秋の八幡祭」>

「飛騨山王宮・日枝神社」の詳細情報

【飛騨山王宮・日枝神社】

所在地:〒506-0822 岐阜県高山市城山156

TEL:0577-32-0520 FAX:0577-32-0516

ホームページ>>飛騨山王宮・日枝神社

【利用可能時間】

境内年中参拝可能

【アクセス】

マイカー:中部縦貫道の高山ICを降り国道158号線10kmで高山。

長野自動車道松本ICを降り国道158号線を80kmで高山。

JR:岐阜駅からJR高山本線特急で約2時間。

【お宿情報】:>>飛騨山王宮日枝神社の周辺宿はこちら【楽天トラベル】

【飛騨山王宮日枝神社周辺マップ】

次ページは、瀧が三葉を探す途中に立ち寄ったとされるモデル「気多若宮神社」をスポットします。

ページ2をクリック!